從萬米高空俯瞰江蘇,蜿蜒千里的海岸是一條細窄的曲線,這里是龍源電力從陸地走向海洋的起點,也是中國海上風電的起跑線。

龍源江蘇射陽海上風電場

時序更替,華章日新。龍源電力深耕海上風電十五載,從試驗到示范再到規模化開發,由潮間帶到近海并不斷走向深遠海,探索出一條適合中國國情的海上風電開發之路,為我國海上風電產業的長足進步做出了歷史性貢獻,一步一個腳印走在行業領先地位,海上風電已成為龍源電力高質量發展征程中的一張亮麗名片。

龍源福建莆田南日島海上風電場全貌

在中華人民共和國成立75周年前夕,全球首座風漁融合浮式平臺——龍源電力“國能共享號”在福建莆田成功投運,龍源電力海上風電開發建設掀開新的篇章。

入海

繪就發展新藍圖

時間拉回到2007年,國家發改委在北京組織召開了江蘇海上風電建設專題會議,研究江蘇如東海上風電場和風電設備國產化問題。然而,當時國內配套產業不成熟,從事海上風電技術研究的人員知識結構欠缺,國外海上風電專用施工裝備造價高昂,加之各種主客觀因素的制約,海上風電開發步履維艱,各大企業紛紛望而卻步。

龍源江蘇如東海上風電場

作為當時國內最大的風電開發企業,龍源電力響應國家號召,成立專門從事海上風電開發的專業化公司,率先進軍海上風電。按照“統籌規劃、分期開發、先易后難、積極穩妥”的原則,和“先試驗、再小規模示范、后續大規模開發”的思路,龍源電力全力推進龍源江蘇如東3萬千瓦潮間帶試驗風電項目建設,該項目也是全球首個潮間帶風電項目。至此,中國海上風電開發布局正式展開。

龍源江蘇蔣家沙海上風電場

借助試驗風電場建設成果,通過項目擴建,龍源電力建成當時亞洲最大海上風電場,容量達48.2萬千瓦,并先后在江蘇建成國內首個海上示范風電項目、國內首個大容量海上風機試驗平臺等12個項目,海上風電規模化發展初顯。

龍源江蘇大豐海上風電場

“以試驗項目為開端,探索潮間帶風電場建設可能性;以示范項目為基礎,驗證大規模開發必要性;以大容量機組試驗項目為平臺,為進軍近海風電做好技術儲備。”龍源電力海上事業部負責人季曉強介紹道。

龍源福建莆田南日海上風電場一期項目

沿著海岸線向南千余公里,受臺灣海峽“狹管效應”影響,福建海域風資源豐富,但同時也面臨著更為復雜的天氣、水文、地質等挑戰。立足于江蘇海上風電開發建設成果,2013年,龍源電力第一時間進軍福建海上風電項目,是福建省首家海上風電項目開發企業。為積累復雜海況下的海上風電開發建設經驗,控制風險,公司采取了“先試樁試驗和樣機建設,總體項目初步技術設計,規模化開發建設”等三步走的思路,成功建成40萬千瓦海上風電項目。

“國能共享號”風漁融合浮式平臺

在推動海上風電向深遠海發展的進程中,龍源電力以建設“國能共享號”風漁融合浮式平臺為抓手,探索“深海風電+海洋牧場”融合發展新途徑,“水上風車旋轉,水下魚群肥美”的風漁融合場景成功從概念化為實景,海洋開發能力得到極大提升。

截至2024年9月,龍源電力海上風電項目涉及江蘇、福建、海南、廣東等地,開發運營容量超500萬千瓦,近700臺海上風電機組屹立于我國海岸線上,源源不斷地輸送清潔電力,海上風電開發規模持續保持國內領先。

固基

勇攀技術新高地

基礎不牢,地動山搖。一臺海上風機加上塔筒的重量,能達到1000噸到2000噸。要保證海上風機屹立不倒、穩定發電,關鍵在于海上風機機組基礎。但“海與陸”如同“天與地”,陸上風電的基礎施工經驗很難直接應用到海上風電基礎施工上。龍源電力堅持將核心技術、核心技能牢牢抓在自己手中,走出去、引進來,全力攻堅海上風電單樁基礎關鍵技術難點。

在江蘇進行海上風電單樁基礎施工

“江蘇海域屬于淤泥質海床,潮間帶風電基礎施工就像是‘在豆腐上插筷子’。”龍源電力海上事業部海工專責龔鎮說道。為了“插”好風電這根“筷子”,龍源電力自主研制了滿足單樁沉樁垂直度要求的扶正糾偏設備,取消了傳統單樁中的過渡段,通過沉樁垂直度實時監測與校正成套工藝技術,實現了打樁過程中單樁的有效導向和糾偏,垂直度誤差率可控制在2‰以內,達到了國際先進水平,并同步解決了海上風電開發建設的經濟性問題。

在福建進行III型嵌巖單樁施工

不同于江蘇,福建莆田南日島海域內下伏基巖巖性為花崗巖,風化程度不均,常規施工方案難以實施。龍源電力探索形成了一套海上風電深水裸巖大直徑嵌巖單樁技術方案,先后完成全國首個大直徑嵌巖單樁、世界首個“植入式”嵌巖單樁、世界首個深水裸巖單樁基礎,進一步填補了國內嵌巖單樁技術的空白,對推動國內同類海上風電場的大規模開發具有重要的借鑒意義,使海上風電開發建設更加高效,為海上風電高質量發展增添強大動力。

“我們成功將嵌巖單樁基礎歸結為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類型式,實現了巖基地質條件下海上風電的基礎施工。”龍源電力海上事業部海工專責趙樂川表示。

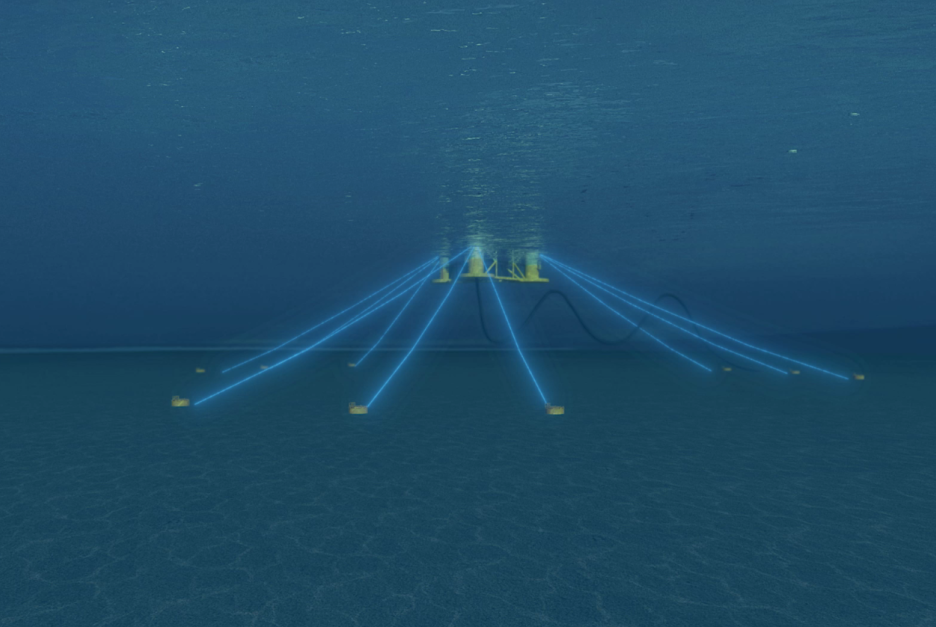

“國能共享號”浮式基礎模擬動畫

當前,海上風電基礎主要為單樁、導管架、高樁承臺等傳統型式,均為固定式,通過打樁的方式將基礎嵌入至海床。但隨著行業發展趨勢和技術變革,海上風電將逐步走向深遠海,浮式風電基礎將更加適用。龍源電力充分發揮“敢為人先”的精神,勇闖技術“無人區”,深入開展浮式風電領域技術研究,攻克了海上風電向深遠海發展的技術瓶頸,探索形成了一種適合我國海域的漂浮式基礎型式,其平臺設計已獲得中國船級社原則性批準(AIP)證書,設計成果通過中國船級社、挪威船級社等業內專業機構審查驗證,再一次引領了海上風電發展。

創新

培育新質生產力

創新是引領發展的第一動力。海上風電開發建設,是龍源電力“走創新之路、靠科技取勝”的生動實踐。

龍源電力始終堅持創新驅動發展,突出“建一座風力發電場,育一群專業化人才,出一批實用性專利,成一系列國家級成果”的工作導向,不斷填補國內領域技術空白,樹立行業技術標桿和施工范式,從國家級科研成果推廣應用的高度,開辟了中國風電發展的廣闊藍海。開發建設的海上風電項目先后獲得“中國電力優質工程獎”“國家優質工程獎”等國內工程建設類最高獎項,榮獲20余項省部級和行業級科技獎項,獲得專利130項,實現“龍源建造”向“龍源創造”轉變,多項技術廣泛應用于我國海上風電領域。

中國電力優質工程獲獎證書

作為海上風電和漁業養殖的創新融合實踐,“國能共享號”通過融合深遠海養殖,探索實現更多“海上風電+”的新模式,推動技術進步、積累建設經驗、促進產業鏈完善,培育形成以風漁互補的新質生產力,實現兼顧清潔能源產出與漁業資源持續開發的綠色生產新模式,打造“海上風電功能圈”,在漂浮式海上風電基礎等領域申請發明專利12項、實用新型專利7項,超高分子量聚乙烯纖維材料等在漂浮式風電領域首次應用,加速推動了我國漂浮式風電發展與商業化應用。

在江蘇開展增殖放流

綠色發展是高質量發展的底色。推進海上風電開發建設過程中,龍源電力堅持把綠色記在心里、扛在肩上,積極踐行“兩山”理論,在世界首個潮間帶風電場——如東海上風電場,簽訂國內首個省市區三級海洋生態修復協議,聯合屬地博物苑和知名鳥類保護機構建立全國首個海上風電場鳥類觀測站,為愛鳥人士、機構提供觀測世界極危鳥類——勺嘴鷸及其他珍稀鳥類提供平臺。在黃海海域,累計斥資6900萬元投放半滑舌鰨、黃姑魚、大黃魚、三疣梭子蟹、中國對蝦、海蜇等本土海洋生物超10億尾(株),在福建莆田南日島海域放流黑鯛、真鯛、雙齒圍沙蠶等多種魚苗超4500萬尾,助力海洋生態不斷優化,促進人與自然和諧共生。

七十五載砥礪奮進,新征程上萬象更新。新時代新征程上,龍源電力堅持以“四個革命、一個合作”能源安全新戰略為指導,深入落實集團“一三六”發展戰略和“41663”工作方針,堅定不移推進新能源“五化”發展,先人一步謀發展、快人一拍搶機遇、勝人一籌抓落實,創造新業績、實現新作為,全面建設世界一流新能源科技領軍企業,以優異成績迎接中華人民共和國成立75周年!